La historia nos ha enseñado que ningún imperio dura mil años. Y, paradojas de la vida, la Grecia que fuera cuna cultural y económica de la sociedad occidental hoy no es más que las ruinas de antaño en alguna latitud mediterránea. Llegarían Roma y Bizancio. El Islam. España cuando no se ponía el Sol. Francia y su Bonaparte. Estados Unidos. Y ahí estamos; tratando de anticipar lo que vendrá.

Y lo que vino resultó superar fronteras e identidades nacionales. Una mesiánica Revolución Digital que, al mismo tiempo que ha hecho avanzar a la humanidad a una velocidad antes nunca vista, ha dado al traste con el mundo tal y como lo conocíamos hace tan solo veinte o treinta años. Desde entonces las nuevas tecnologías han arrasado con todo lo que han encontrado a su paso: servicios, industrias, relaciones humanas o hasta el propio concepto de verdad. Por supuesto, el entretenimiento y la cultura no han tenido bula ni gozado de gracia o privilegio. Y así han ido cayendo, una tras otra, todas las industrias tradicionales desde el papel a la música. Aunque quizá el gerundio exacto sea más bien cambiando. Cambiando de manos; como cambió de manos tantas veces el poder entre nuevo y viejo imperio.

El taxi contra el Uber; el libro contra el ebook; el disco contra Spotify; el hotel contra el apartamento turístico; el periodista contra el twittero; y ahora también, la sala de cine contra Netflix, HBO o cualquiera que sea la nomenclatura con la que hagamos referencia al cambio tecnológico en la industria del séptimo arte. Nada más que diferentes caras de un complicado poliedro. Y en esto de resistirse al cambio, el cine nos enseñó que si el orgullo es doble, doble es la caída (La venganza del Sith, 2005). Orgullo napoleónico, podríamos decir, el de la industria del cine francés que -habida cuenta los amenazantes 100 millones de usuarios de Netflix- se revuelve contra las plataformas de streaming y presiona en Cannes para apartar la nueva creación del academicismo oligarca. Lo hacen, según comunicado oficial de la organización del certamen, por entender que ningún filme debiera tener cabida en la gran cita del cine francés si antes no ha sido proyectada en las salas del país galo. Y quizá hasta lleven algo de razón pero llegan muy, muy tarde.

Hablan de salas a las que ya no va casi nadie. Que cada día vemos transformadas en clubes nocturnos o centros comerciales. Salas que, según apunta el propio presidente de la FAPAE española Ramón Colom, comenzarán a desaparecer en 2020 de los centros de las ciudades. Como desaparecieron los manuscritos a la llegada de la imprenta para disgusto del clero y demás fuerzas inquisidoras. O como el vinilo. O como las cabinas de teléfono. En definitiva, poner puertas al campo cuando el cambio está ya más que asentado y cuando, para colmo, las nuevas plataformas de streaming o el llamado cine de pequeña pantalla está siendo el gran soplo de aire fresco para una industria que, especialmente en Europa, se estaba viendo realmente amenazada por Internet.

Volviendo a los datos y dicho lo cual, resulta que a partir de su próxima edición de 2018 -este año el Festival de Cannes celebraba su 70º Aniversario- las películas que no vayan a ser estrenadas en las salas francesas no podrán optar a la codiciada Palma de Oro. Algo que, por cierto, sí han podido hacer este año la coreana Okja de Bong Joon-Ho y The Meyerowitz Stories de Noah Baumbach. Para la edición de 2018, sin embargo, deberán quedarse fuera obras tan prometedoras como El Irlandés de Martin Scorsese, de la que Netflix ha comprado los derechos mundiales de distribución.

Y aunque el proteccionismo francés con la cultura en general y con su cine en particular (invierten hasta veinte veces más que en España) haya tenido en esto mucho que ver, no es éste fenómeno exclusivo de la nueva Francia de Macron. En Hollywood cualquier obra que aspire a ser galardonada en los Oscar debe haberse exhibido al menos siete días seguidos tres veces al día en cines de Los Ángeles. Y no es que esta sea una condición difícilmente asumible (otras como Amazon así lo hacen), sino que a la vista de los derroteros por los que discurre el consumo de entretenimiento audiovisual para las nuevas generaciones, seguirse agarrando al espacio físico de proyección en la era de la multipantalla suena, cuando menos, arcaico y poco realista.

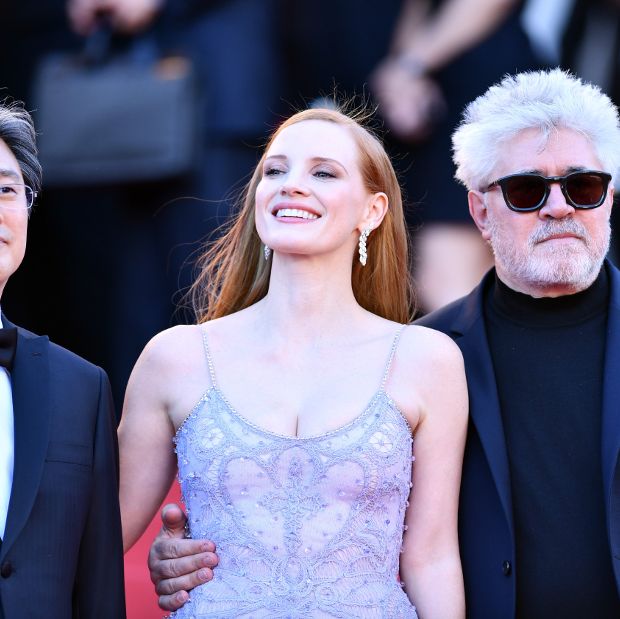

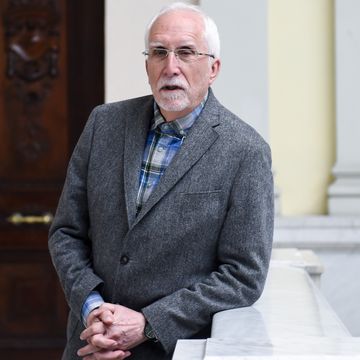

Así, mientras las academias cierran filas, algunos directores como nuestro celebérrimo Almodóvar añoran nostálgicos los tiempos de las salas y otros expertos aluden a motivos de uniformidad cultural en las nuevas plataformas (quizá el argumento más sensato de todos los escuchados), lo cierto es que las cifras de suscriptores no paran de crecer imparables. Y con ellas, la producción de un cine cada vez más profesional, diverso, rico y millonario. Todos sabemos la influencia que los gremios y asociaciones de salas ejercen en el sector del cine tradicional (como la ejercen en Francia en el seno del Festival Cannes) y lo que se pretende presentar como falta de calidad o uniformidad cultural en los nuevos contenidos, a muchos nos parece más bien que no es más que el intento de otro viejo imperio por tratar de frenar el avance del nuevo que lo viene a parasitar.

Según los expertos, fácil es imaginar un escenario futuro donde el 95 por ciento del cine se consuma en pantallas de ordenador, donde germinen muchas nuevas y diferentes plataformas y en el que ir a la sala de cine no sea más que una antigua y bonita tradición del pasado. Más les valdría a muchos abandonar el "Yo soy grande. Es el cine el que se ha hecho pequeño" (El crepúsculo de los dioses, 1950) y hacer suyo aquello de ¿Existe alguna posibilidad, por pequeña que sea, de salvar lo nuestro? (La flor de mi secreto, 1995).